来源:科学网

近年来,锂电池的超快充技术受到广泛关注,在新能源汽车、电子设备、储能和能源等领域展现出了广阔的应用潜力。

然而,在追求更高效、更快速储能解决方案的同时,超快充技术对电池正极材料的物理性质和稳定性提出了更高要求。传统锂离子电池正极材料在实现超快充的过程中还存在诸多技术挑战,例如较低的能量密度、缓慢的传质和传荷过程等。

近日,清华大学深圳国际研究生院副教授陈振、彭乐乐团队在快充锂离子电池正极关键材料设计领域取得新进展,相关研究成果发表于《自然—化学》。他们通过创新设计二维垂直梯型聚合物正极材料,成功破解了离子传输效率低下这一制约电池快充能力的核心难题。

值得注意的是,这种新型正极材料在高电流密度下仅需30秒即可完成70%充电,远超现有电池技术的极限水平。在零下50°C的极端低温环境中,该正极材料仍能在3分钟内实现55%的充电量,解决了传统锂电池在低温环境中性能急剧下降的痛点问题。该技术成果有望重塑下一代储能设备的应用场景,在低空飞行或极地探险等特殊应用领域展现出潜力。

构建快速传输“立体网络”

锂离子正极材料主要包括钴酸锂、磷酸铁锂、三元材料等无机材料,这些无机正极材料因其固有的晶体结构,以及内部较为单一的离子迁移通道,限制了离子迁移速度,难以满足超快速充电的需求。

相比之下,以碳、氢、氧、硫等元素为主的有机正极材料具有无重金属、环境友好、资源丰富等特点,且其分子结构可设计性强,成为科研人员探索的重点。

2021年,从日本结束博士后研究工作之后,陈振加入清华大学深圳国际研究生院,组建实验室。与博士和博士后阶段的超分子化学的基础研究方向不同,他决定从事更具实用性的材料研究方向。

有机正极材料的锂离子电池普遍存在长循环性能较差的问题,以往研究关于锂离子有机正极材料,往往更多关注能量密度的提升。“通过前期的调研,我们意外发现,虽然前人已开展有机正极材料的研究,但在快充技术方面却鲜有人研究。”论文通讯作者陈振回忆。

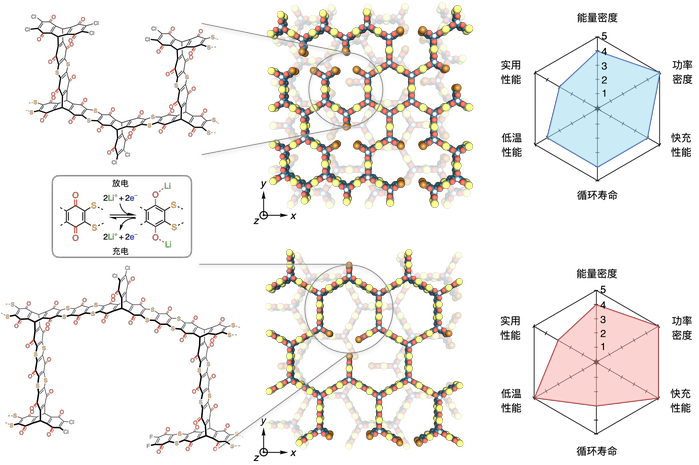

为此,研究人员开发了一种二维垂直梯形聚合物正极材料,这种聚合物由碳、氢、氧、硫等地球储量丰富的轻质元素组成,不含具有毒性的钴、镍等过渡金属元素,具有良好的环境友好性。

与传统的无机正极材料不同,研究团队开发的新型正极材料的内部形成了丰富的空隙,以及结构性“缺陷”,这些看似不完美的结构特征恰恰成为了锂离子传输的重要通道,让锂离子能够在层间实现快速垂直迁移。得益于聚合物内部层与层之间相对较弱的作用力,促使锂离子实现水平方向的迁移,就像是给锂离子的高速传输构建了“立体交通网”。

研究团队开发的有机正极材料结构图。受访者供图

研究团队开发的有机正极材料结构图。受访者供图“过去学术界普遍认为,锂离子扩散主要以插层方式或贯穿方式进行,这种‘交叉型’的高效离子传输机制打破了传统认知。”陈振表示,通过对有机正极材料的全新设计范式,不仅可以保障在大电流密度下,即快速充放电的工况下,电极内部快速的传质过程,还能使其在电极制备过程中可以实现与导电添加剂更加均匀的分散,在电极内部构建高效的导电网络,保证快速传荷。同时兼具较高的能量密度,为实现超高功率密度创造了有利条件。

30秒充70%,零下50度仍能快充

该项研究历时4年多,从单体小分子合成到材料制备,再到制作电极片,研究团队常常遇到分子目标产物不符合预期、电极片开裂和粉化、电极片载量低等问题。“通过对各项实验参数的不断优化和调整,最终形成了稳定可靠的实验流程,也为进一步的研究和验证奠定基础。”陈振回忆道。

在进一步的验证实验中,研究团队发现,基于该正极材料制备的锂离子电池在高电流密度下,仅需30秒即可完成70%充电,远超现有电池技术的快充极限水平。在零下50度的极端低温环境中,该材料仍能在3分钟内实现55%的充电量,解决了传统锂电池在低温环境下急剧下降的难题,为极地探险等极端条件的特殊应用领域有广阔应用潜力。

“30秒充电70%的速度意味着,未来可以实现与传统燃油汽车几分钟加满一箱油相媲美的充电速度,有望解决新能源领域由于因充电速度慢带来的续航焦虑等问题。”陈振介绍,这种优异的闪充性能和功率密度有望应用于电动无人机等前沿领域。

此外,研究人员发现,基于该材料制备的锂离子电池经过4000次充放电循环,容量保持率超过90%,预测使用寿命超过10000次。这意味着如果每天2次充放电,该材料使用寿命可以超过13年,展现出了优异的耐用性。

该研究不仅提升了有机锂离子电池的性能参数,更提供了一种储能电极材料的全新设计范式。这种二维聚合物正极材料所展现的结构可控性,为钠、钾等其他离子电池体系提供了新的研发思路,其无重金属、环境友好、资源丰富等的特点,进一步助推了能源可持续发展。

当前,电动汽车、电动无人机等领域对快速充电技术的需求日益增长,在此背景下,该研究为实现电池的更快速充电、更强的环境适应性提供了可行路径,为下一代储能系统的发展指明了方向。陈振透露,目前该技术已完成了电池软包的组装与性能测试,并进一步推进该正极材料在钠离子电池领域的研究,为业内研究人员提供更多的启发和借鉴。