来源:科学网

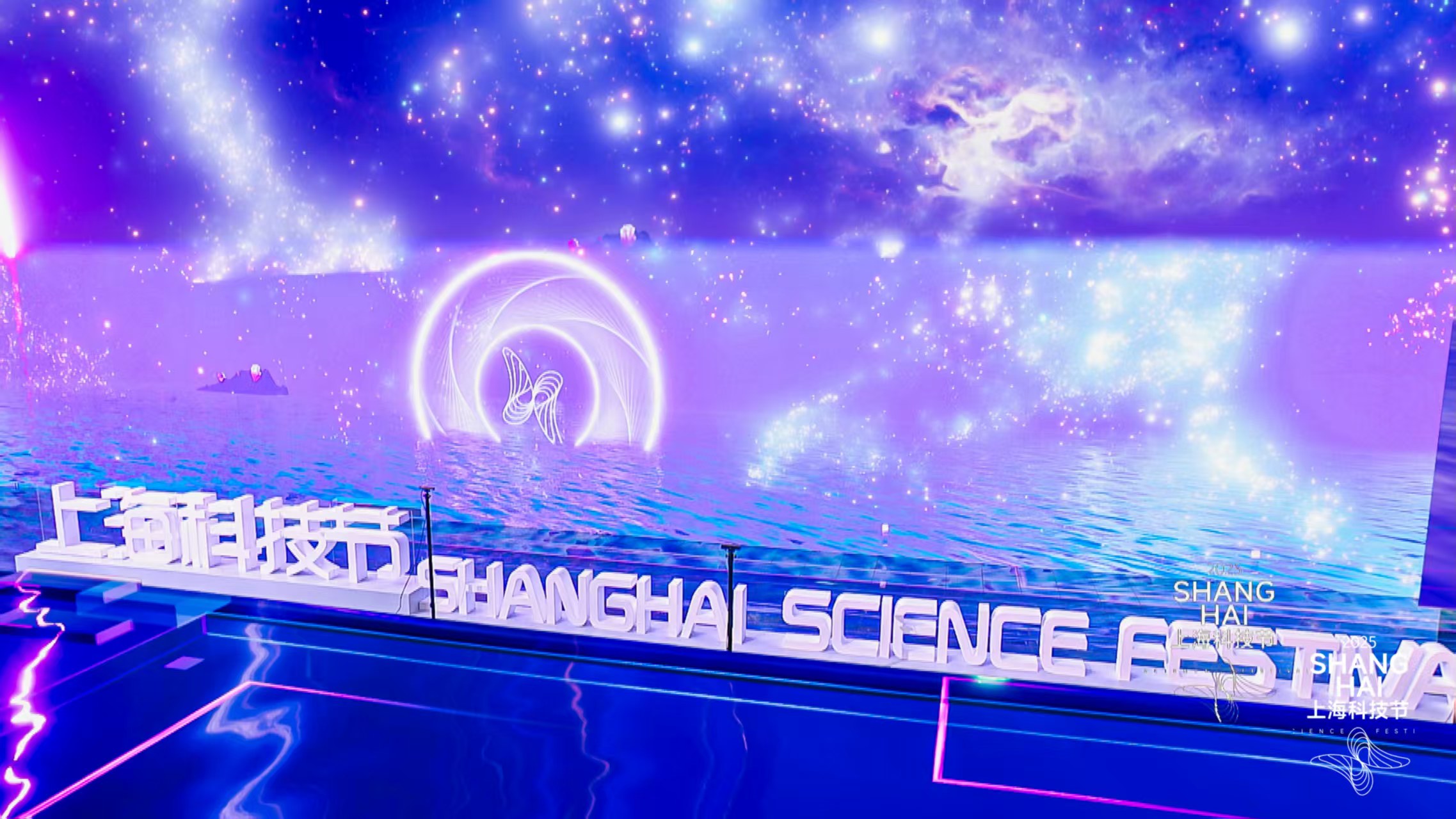

5月17日,在上海张江科学会堂穹顶广场,一个充满科技感的艺术快闪空间——AI科学红毯惊艳亮相。

“AI科学红毯”运用扩展现实(XR)技术,将现实景观无限延伸,同时通过AI无感知动捕技术,实时捕捉嘉宾动作,实现虚拟与现实的精彩互动。

从基础研究的梦田到产业创新的战场,从科学家的白发到明日之星的笑脸,共9大板块12组嘉宾踏上红毯,与公众一起度过红毯时刻。他们之中,既有在各领域卓有成就的科学家,也有顶尖的科研机构、知名高校及科技企业代表,代表着上海科创的现在和未来。

值得一提的是,此次亮相红毯的科学家代表中,有多位来自中国科学院。

他们与年轻时的自己相遇

五彩的大脑神经世界在大屏幕上浮现,中国科学院院士、中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心(神经科学研究所)学术主任蒲慕明第二次登上“科学家红毯”。

大学毕业、回到清华大学任教、中国科学院神经科学研究所成立、全球首对体细胞克隆猴“中中”“华华”诞生……在拓展空间里,蒲慕明人生中的一个个重要时刻一一出现,也刻画出他推动我国非人灵长类脑科学研究跻身世界前沿的历程。

蒲慕明走过红毯中央时,一段穿越时光的旅程开启。屏幕上,他与40年前的自己跨越时空相拥,青丝虽已换白雪,但那份对科学的热爱如初。

“我想对18岁的自己说,你做的决定是对的。”中国科学院外籍院士、中国科学院上海有机化学研究所(以下简称上海有机所)生物与化学交叉研究中心主任袁钧瑛同样在虚拟空间里遇见了年轻的自己。

在美国哈佛大学读研时,袁钧瑛发现了一个关于细胞死亡的现象,尽管当时几乎没人研究,但她对这个问题很感兴趣,带着好奇心开始了钻研,一直到现在。

“回想起来,虽然在这个过程中每一步都花了很大的努力,但是我很快乐。”袁钧瑛说道,“对我来说,科学家不仅是一个职业,更是一个爱好,如果一个人能够把职业跟爱好结合起来,是一件最快乐的事情。”

他们的成果入选“2024年中国十大科技进展新闻”

在2024年,我国科学研究展现出勃勃生机,取得系列重要突破性成果,“科学家研发出全球首个Pb级超大容量光盘存储器”和“‘天关’卫星成功发射并获系列成果”入选“两院院士评选2024年中国十大科技进展新闻”等重要年度榜单。

随着固态硬盘发展接近极限,中国科学院上海光学精密机械研究所和上海理工大学等科研单位,瞄准下一代数据存储技术,在超大容量超分辨三维光存储研究中取得突破性进展,对我国在信息存储领域突破关键核心技术具有重大意义。

经过多年攻关,联合团队打破了光学衍射极限,开发出了存储容量达到Pb量级的“超级光盘”,其单盘等效容量是普通光盘的上万倍,普通硬盘的上百倍。

“我们正在继续攻坚,为推动Pb级光盘走向产业界努力。”中国科学院上海光学精密研究所研究员阮昊透露。

“天关”卫星被视为“宇宙天体爆发的捕手”,能精准捕捉到更加遥远和暗弱的暂现源与爆发天体,探寻来自引力波源的X射线信号,对研究恒星活动、黑洞和中子星等致密天体的形成、演化、并合等过程具有重要科学意义。

“天关”卫星总设计师和中法天文卫星总指挥、中国科学院微小卫星创新研究院副院长张永合表示:“卫星研制过程中,采用了多项我国自主研发的技术,同时这也是一个国际合作的范例,吸引了多个国际知名机构的共同参与。可以说,‘天关’卫星既是中国的骄傲,也是世界的引领。”

他们是基础研究的探路者

2015年,上海科技节在全国首创科学家红毯秀,十年后则首次迎来“硅基”代表。

今年,2组由人形机器人及其研发团队组成的特别组合登上科学红毯。随着智元远征A2机器人秀完“绝活”太极拳,光影变幻为一个量子的奇幻世界,AI特效模拟出了“九章”光量子计算机的内部机构。

中国科学技术大学上海研究院执行院长、上海量子研究中心副主任陆朝阳是我国量子信息科学领域的国际先锋,负责完成了“九章”光量子计算机国家重大任务,在国际上首次实现基于光学体系的量子计算优越性,助力中国量子科技实现弯道超车。

“在‘九章’光量子计算机内部,有很多单光子在跑来跑去,互相干涉,在此过程中就完成了计算。”陆朝阳介绍,“未来我们希望能够构建出更加强大的量子计算机,用于完成密码破译等特别复杂的计算问题,这对于保障我国的金融安全有重要意义;还可以让我们更好地理解微观世界,进而寻找新的药物分子和材料。”

而在今年2月发表于《科学》的一项研究中,上海的科学家在AI加持下,首次发现了帕金森病全新治疗靶点,并找到了潜在的小分子药物,有望在疾病早期阶段进行干预,延缓疾病进展,展现了强大计算能力在基础研究中的重要作用。

论文通讯作者之一、上海有机所生物与化学交叉研究中心研究员刘聪也在此次红毯亮相。近年来,他在蛋白质叠折叠机制研究中屡破难题,用交叉科学的手段,揭示神经退行性疾病复杂性背后的蛋白聚集特点,进而为疾病药物研发提供新思路。

他让科学知识破圈传播

近年来,在做好科研与教学工作的同时,中国科学技术大学技术传播系副主任袁岚峰活跃在青年科普一线,旨在“用最接地气的话,讲最深奥的科技成果。”

说起科普工作的起点,要回到2015年。这一年,袁岚峰与一群志同道合的伙伴组建民间智库“科技与战略风云学会”,担任会长,并开始写科学普及与科技政策类的文章。从一个人到组建起一支团队、从写文字到拍摄视频,投身科普的十年间,袁岚峰也见证了日益多元化的科普形式。

2025年伊始,由袁岚峰担任科学对谈人的前沿科创对话《锚点》栏目正式上线。在袁岚峰看来,这个节目很大的一个作用是给中文知识库提供一些非常深入的见解。《锚点》以“科学家对话科学家”的模式,每期邀请一位领域内有代表性的科学家,围绕人工智能、机器人、细胞凋亡、无线通信等前沿科学问题展开深度对话。

每一期节目最后,袁岚峰都会问嘉宾一个问题“下一个锚点是什么?”。在袁岚峰看来,《锚点》的下一个“锚点”是“全面传播”。“目前,节目主要通过电视和视频形式传播,期待未来能采用更多元化的方式,将节目中探讨的宝贵内容传递给全球所有热爱科学的人们。”袁岚峰说道。